さて大好評の保育士試験関連の記事も個別UPはこれで最後になりそうです。

保育士試験関連の記事だけで結構数があるので、総集編の記事にまとめました。

-

-

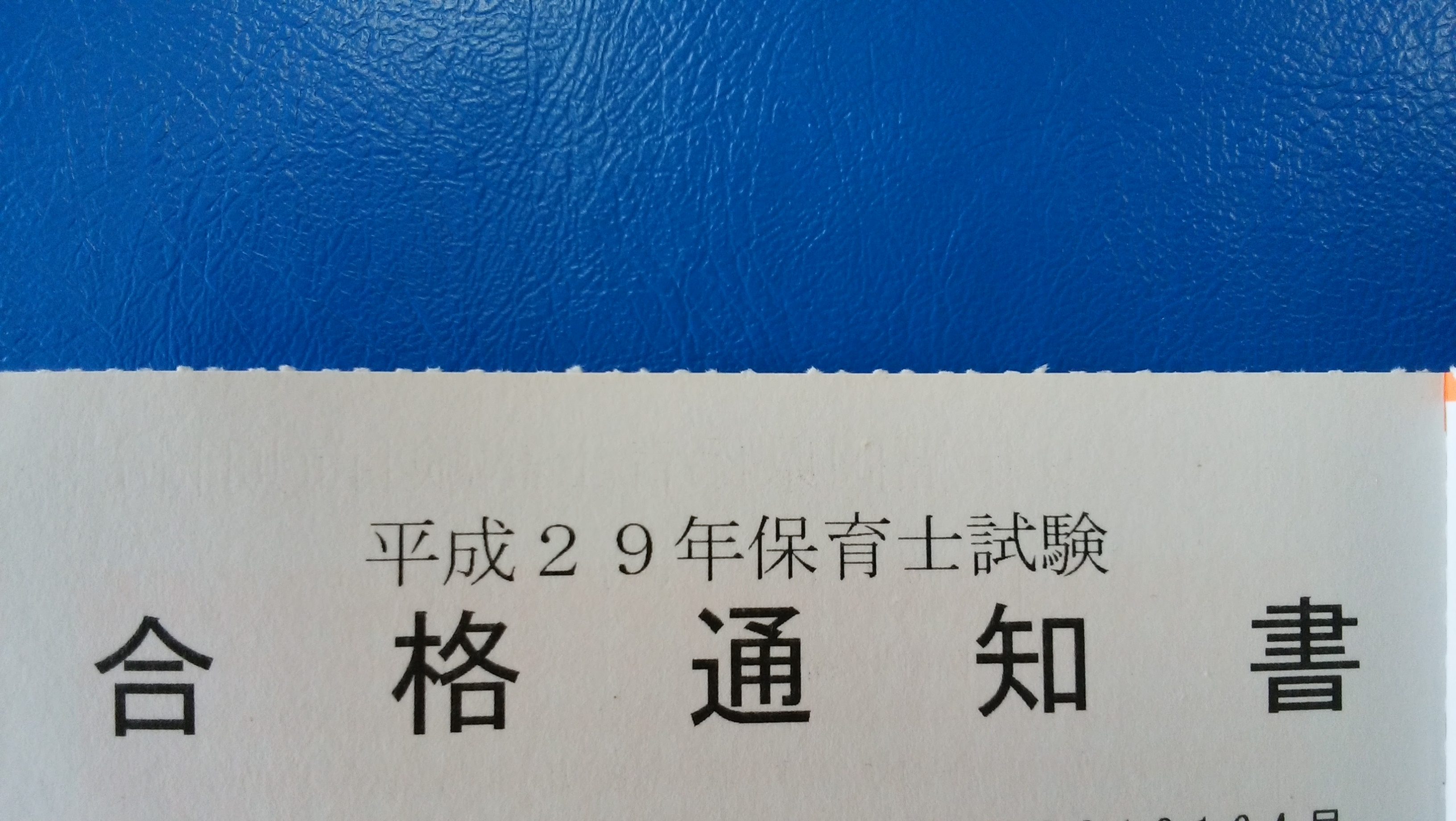

【総集編】H29保育士試験 試験通知が届きました!結果やいかに!?

こんにちは!ようやっと終わりました、保育士試験、一次筆記からの二次の実技試験! そして来ました保育士試験 合格通知書! いやー長かった、約一年にわたる戦いの中で一番大変なのはモチベーションの維持、コレ ...

続きを見る

2次試験結果は8月5日~8月13日の間に郵送で送られてくるので、静かに待ちたいと思います。

Contents

平成29年 前期のお題について

「おむすびころりん」

「だいこん にんじん ごぼう」

「三匹の子ブタ」

「ウサギとカメ」

この中から一つ選んで3歳児へのお話を、3分で行う、というもの。

素話なので、絵本や紙芝居、小道具やカンペ類の持ち込みは一切禁止。自分の声と表現だけで伝えるというシンプルな内容です。

試験の出題パターンとしては3歳児・4歳児・5歳児それぞれの年齢への素話が出題されるが、

- 3歳児→まだ難しい内容や登場人物が多い話、場面展開などは理解が難しい。集中が続かないので単調だと飽きやすい。

- 4歳児→3歳児よりも進んだ内容を理解できる。登場人物が多くても付いてこられるようになる。「なんで?」と疑問を持つ。

- 5歳児→複雑なお話や場面展開を理解し、求めるようになる。登場人物の気持ちを考える事が出来る。

というザックリとした特徴があります。

今回の素話の対象は3歳児でしたので、

細かい内容や展開にこだわるよりも、

同じリズムの言葉や擬音を繰り返したり、

シーンにメリハリをつけてイメージしやすいように話すほうが受け入れられそうです。 ![]()

どんな絵本を選ぶ?

今回のお題の「ウサギとカメ」「3びきのこぶた」は海外、

「おむすびころりん」「だいこん にんじん ごぼう」は日本のお話です。

まずは図書館等に行って各絵本を探して見たのですが、

作者によってちょっとずつ登場人物や展開が違うんですね(笑)

一応上記4種類すべての絵本を調べてみたのですが、

結末が作者によって大きく異なる傾向が強いのは「ウサギとカメ」でした。

ウサギがさぼっている間にゴールしたカメとの最後のやり取りが全ッ然違うんです。

- ウサギ「オイラが負けるなんて…」(サボったことをウサギ自身が反省するパターン)

- カメ「僕だってやればできるんだ!」(ウサギとの勝負に勝ってカメが自信をつけたパターン)

- カメはウサギの首にゴール旗のスカーフを巻いてあげました。(カメの包容、ウサギの開示パターン)

- カメ「ほうら、言わんこっちゃない!」(ウサギの性格と自身の勝利を見越したカメがウサギにお灸をすえるパターン)

絵本って起承転結の「結」に強いメッセージ性を持ってくるのが定番なので、

その「結」の部分が違うというのはお話の屋台骨に関わってくるので、

しっかり自分で気に入った絵本を1つ選んで素話の台本にアレンジしていくのが得策です。 ![]()

![]()

実際の台本をご紹介(3匹の子豚)

3分間に収まる文字数は600字とか言われたりしますが、

正直文字数を気にしている場合ではありません。(文字数はあくまで目安です。)

実際にやってみて3分間にお話しを納めようと思ったら、

どのお話もかなり大胆にストーリーを削り、

見せ場を作らないとあっという間に終わってしまいます。

わたくしカワハギ女は(@kyzyo3)試験では「3びきのこぶた」をお話ししたので、その実際の台本を書いていきます。

3匹の子豚のお話をします。

むかーし、むかし、あるところに3匹の子豚がいました。

1番目の子豚は藁を担いでいる人に会いました。藁を譲ってくれたので、藁で家を建てました。

すると、オオカミがやってきて言いました。

(オオカミ)「子豚さん、子豚さん、私をなかに入れてくれないか?」

(こぶた)「いえいえ、とんでもない!」

(オオカミ)「そうか、それなら、この家を吹き飛ばしてやる!」

そう言ってオオカミはフゥー!っと吹いて、藁の家を吹き飛ばしてしまいました。

2番目の子豚は木の枝を担いでいる人に会いました。木の枝を譲ってくれたので、木の枝で家を建てました。

すると、またオオカミがやってきて言いました。

(オオカミ)「子豚さん、子豚さん、私をなかに入れてくれないか?」

(こぶた)「いえいえ、とんでもない!」

(オオカミ)「そうか、それなら、この家を吹き飛ばしてやる!」

そう言ってオオカミは木の家を吹き飛ばしてしまいました。

3番目の子豚はレンガを担いでいる人に会いました。レンガを譲ってくれたので、レンガで家を建てました。

すると、またまたオオカミがやってきて言います。

(オオカミ)「子豚さん、子豚さん、私を中に入れてくれないか?」

(こぶた)「いえいえ、とんでもない!」

(オオカミ)「そうか、それなら、この家を吹き飛ばしてやる!」

そう言ってオオカミはフゥー!っと吹いてプゥー!っと吹いて、それからブウゥゥー!と吹きますが、

レンガの家はびくともしません。

オオカミは怒って「ようし、それなら煙突から入ってお前を食べてやる!」

子豚は、オオカミが屋根に登る音を聞くと、大きな鍋いっぱいにお湯を入れてかまどにかけました。

オオカミが煙突を覗いたその時です。

バッシャーン!

オオカミは煙突から鍋に落ちてグツグツと煮込まれてしまいました。

そうして子豚はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。

おしまい。

これでちょうど3分ジャストくらいです。

「くらい」というのは何なのかと言えば、

お話の強弱・会話部・間を空けるところ等

読み方の抑揚をつける(文中の黒太文字や赤太字に強調している)部分で時間を調整します。

ちなみに台本作るのに利用した絵本はこちら。

この絵本では昔話に忠実なので兄豚2匹はオオカミに食べられてしまうし、

オオカミも最後は煮えたぎった鍋で煮込まれて死にます。

かわいい絵柄でいて、結構シュール。

もちろん他の作家さんのお話では兄豚が死なないバージョンもありますから、

個人の好みだと思います。

絵本は比較しながら選びたいし、買うと結構高いので図書館に行きましょう。

他の言語試験受験者に絵本を借りられてしまうことが想定されますので、早めに動きましょう! ![]()

これだけはやっておくべき、たった1つの事

結論から言いますね?

まずはプロの素話の映像を見ること。

これ絶対にやっておくべきでしょう。

特に普段、保育関係の仕事に従事しておらず子どもとの接触時間が日常少なく、

それでいて言語の試験を受ける人はそもそもどういう立ち居振る舞いをするのかが分からないんです。

話し始めのテンションは??声の大きさは??トーンは??表情は??

これらの疑問を解決するなら、

一度プロが演じているのを見るのが手っ取り早い。

私は昨年の筆記試験受験の時にヤフオクで買った四谷の古いテキストセットに

実技試験対策DVDが付いていたので参考にしました。

同様の内容がYouTubeにもUPされており「保育士試験 言語」とかで検索すればヒットするので

それで良いと思います。

注意ポイント

実技試験対策の内容としては四谷のテキストはDVD付きとはいえ内容スカスカなので、

言語に関しても、買うならやっぱり成美堂の実技試験対策本をおススメします。

映像でも良いし、機会があるなら本物の先生に実演してもらうのも大いにアリだと思います。

まずは「感じ」を掴んでほしい。

細かい台本のアレンジなんかはその後にやれば十分です。

実践的なてぃ先生のアドバイス

実践的なてぃ先生のアドバイス

男性保育士Youtuber(登録者数60万人越え)で

最近NHK教育番組でも見かけるてぃ先生のYoutubeチャンネルに

絵本の読み聞かせのポイントについて話している動画があったので

ポイントの部分から視聴できるように置いておきますね。

ポイント

- リズム感を大事にすること

- 「間」を大切にすること

これ、自分が言語の試験を受ける時に

あまり大切に出来ていなかった点だな、と思った反省点なのでここで皆様に共有しておきます。

上記の動画では〇歳にはこんな絵本がおススメ~という風に紹介されているので

お時間がある方は全部見ても10分程度なので視聴してみると

実践的な全体像が掴みやすくなると思います。

試験当日の雰囲気と練習のコツ

これについても一つだけ言っておきますと

試験本番は絶対緊張しますよということ。

なぜかと言いますと試験会場は休日の学校を借り切って行われ、

試験は一人ずつ教室の中に招かれて試験官2人を前に素話をするんですが

教室の中で響く前の受験者の声が待合の廊下まで聞こえてくるんですよ。

これがまた他人の声ってすごくよく聞こえるもので。

めちゃくちゃ上手に聞こえるんです。(実際に上手でした)

そういうわけで直前で一気にアナタに緊張因子が降りかかります。

そういう場面において、

緊張をできるだけ最低限に抑える方法は自分が納得するレベルまで練習して当日本番に臨むことです。

もっと裏技的な内容を期待した方、ごめんなさい(笑)

しかし結局「緊張」は自身のメンタルコントロールなわけですから、

負の緊張因子を払拭できるだけの既成事実を積み上げておくこと(=自信の醸成)でしか対処できないものとカワ女は考えています。

(緊張がゼロだとそれはそれで実力発揮できませんので)適度な緊張感を保つようコントロールしてください。

あとはできるだけ人に聞いてもらいながら練習する機会をつくるといいですよ。

人に聞いてもらいながらの練習と1人でやる練習とでは残念ながら成果に雲泥の差があります。

わたしも試験対策当時は1人で練習していたので、

練習に付き合ってくれる人を探す大変さ、分かります…( ;∀;)

今だったら、LINE映像通話で保育士経験のある友達に自分の読み聞かせをみてもらって

フィードバックしてもらうわ

保育士実技試験の合格率は8割を超える!

保育士の実技試験における合格率はかなり高く8~9割あり、

資格を取得した後、保育士としての就業について考えておく必要があります。

すでに保育の補助的業務を行っている人の場合は時給アップや仕事のステップアップを考えてよいタイミングです。

「保育士コンシェル」 はあなたに合った条件で働くための保育士専門の転職求人サイトです。

- 厚生労働省が認可している優良の職業紹介業者なので安心

- 非公開の求人情報の取り扱い多数あり

- 【圧倒的スピード対応】30秒の簡単登録後、1時間以内に連絡をくれます(!)

- 転職のプロに給与交渉をお願いできる

- 「保育士コンシェル」の中の人は保育士経験者なので親身に相談にのってくれる

リクナビエージェントなどの保育士専門Ver.というイメージですね。

転職エージェントは利用しておいて損がありませんので「保育士コンシェル」登録しておきましょう。

![]() また「保育士ってお給料が低い?」と感じている方も多いと思います。

また「保育士ってお給料が低い?」と感じている方も多いと思います。

実際に保育士のお給料をUPさせるため国の施策が行われている最中でもあります。

わたくしカワ女も資格を取得したはいいものの、保育士の実際の求人をみてみて

「いますぐ保育士に転職するのは厳しいかも~」って考えた1人でした。

こちらのBLOG記事(他サイトに飛びます)では保育士の仕事に就きつつ、年収アップする方法が載っているので

あわせて読んで見てくださいね。

わたしが保育士実技の造形試験で(50点満点中)44点を獲得した実際の絵を載せています↓

-

-

保育士実技試験-造形-再現絵掲載・何を準備する?

保育士の実技試験の造形について

攻略ポイントをまとめました。

上手く書こうとするよりも、ポイントを押さえて書くことが得点につながります。続きを見る